Hiroki Naganuma

「査読者ガチャ」を防ぐには?

査読プロセスで不満を抱くことは確かにありますが、まずは自身の論文が読者に正確に伝わるよう書かれているかを振り返るべきではないかと思います。たとえば・・・

- 専門知識が浅い査読者であっても、研究内容の概要や意義が伝わるよう工夫していたか?

- 多大な追加実験を要求される場合、実験が不足しているように思わせてしまう記述はなかったか?

- 既存手法の単なる組み合わせと見なされた場合でも、その組み合わせの非自明性や得られた結果の意義を明確に主張できていたか?

こうした点を見直し、査読者がそのコメントを書いた背景を一考することが、リバッタルやリビジョン、あるいは次の論文執筆に向けた改善につながるでしょう。

- まず、明瞭な論文は、それだけで査読者に好印象を与え、採択確率が上がります。

- さらに、研究の意義や面白さが明瞭に伝わることで、査読者が研究内容をより深く評価し、本質的な価値を認めてもらいやすくなります。

- 分かりやすい論文は読者や研究コミュニティにとって価値が高く、引用数の向上や、研究の波及効果も期待できます。

伝わる論文 (谷合竜典さん)

【連載】「伝わる論文」を書くための心得:はじめに

- 必要なのが、「わかりやすさ」(clarity)、すなわち読者に内容が正確に伝わる論文を書くこと

- 明瞭な論文は、それだけで査読者に好印象を与え、採択確率が上がります。

- 研究の意義や面白さが明瞭に伝わることで、査読者が研究内容をより深く評価し、本質的な価値を認めてもらいやすくなります。

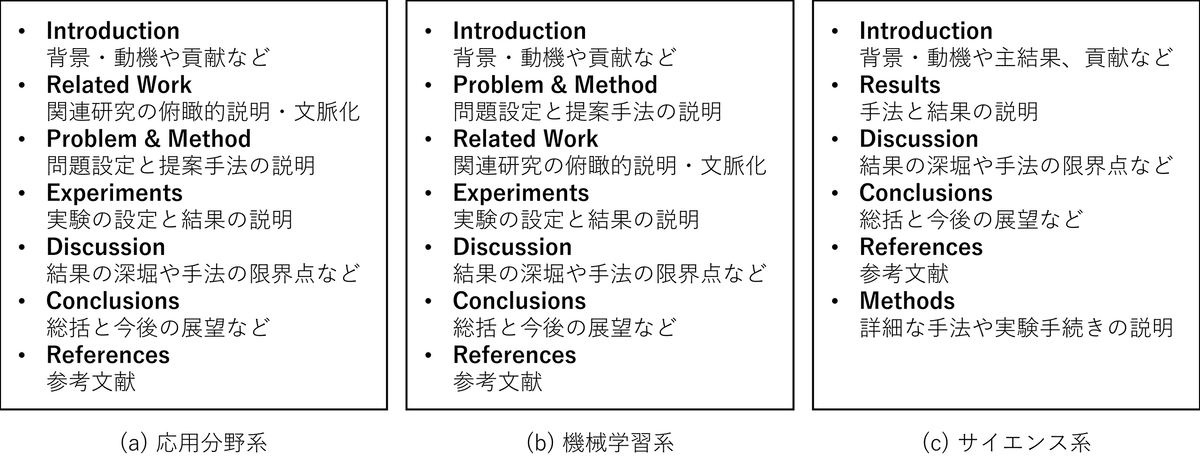

【連載 伝わる論文】論文の基本構成

- 関連研究は、適切に書かなければ「その領域に詳しい読者には既知の事実を繰り返すだけの内容となり、詳しくない読者には何も伝わらない無味乾燥な文章」になってしまうリスクが高い

- 機械学習系の論文で関連研究が論文後方に配置されることが多い理由の一つは、数式を多く伴う理論寄りの研究内容では、Problem & Method で土台となる理論体系を示した後でなければ、関連研究の説明を正しく理解することが難しいため

- Introduction → Preliminaries → Method → ・・・ → Related Work の順序を好んで採用

【連載 伝わる論文】Introduction の書き方

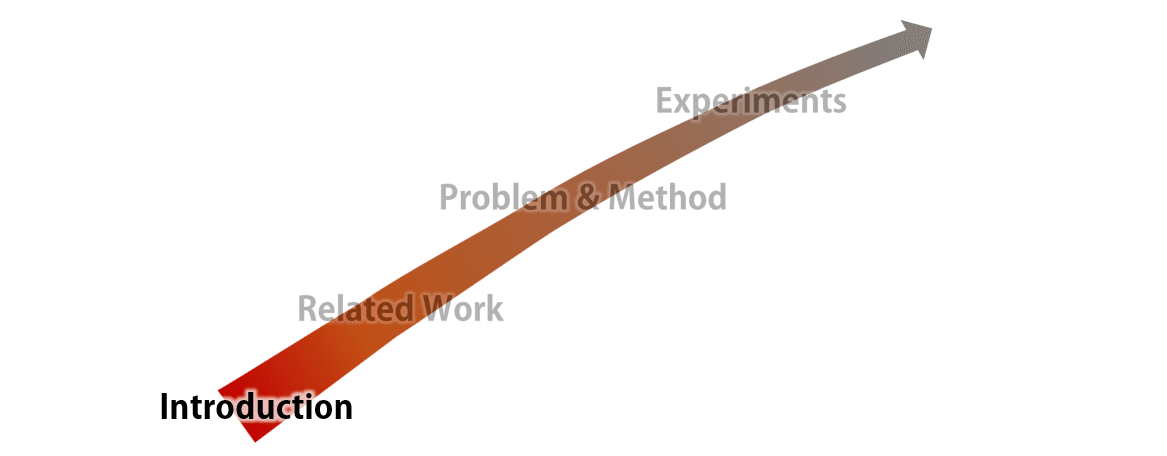

- 論文の終着点「Conclusions」を見定めながら、論文の主題や主張を打ち出すことで、Introduction より後の章がなぞるべき軌道を定める

- 論理展開を 1 本の線でまっすぐに進める

- Introduction の文章そのものについて重要なのは、論文で主張したいことに向けて論理展開をまっすぐに進め、読者の興味を高めていくことです。

- 論文全体の骨組みをつくる

- もう一つ意識すべき重要なことは、Introduction で述べる一連の内容が後の章の基盤になるということです。

- Introduction で提示される問題提起や研究フォーカス、そこから提案手法へと導くロジック、得られる結果と貢献の主張。

- これらは、Related Work の構成を形作り、Problem & Method での説明の基軸となり、Experiments での実験の設計方針を決定づけ、Discussion に含めるべき議論を示唆し、Conclusions での今後の展望へと繋がります。

- つまり、Introduction で提示したストーリーを、論文全体を通じて繰り返しつつ、具体的に肉付けしていくことが重要です。

- Introduction を組み立てる際には、まず、「この研究なら、これらの貢献を示せれば通るだろう」という目算を立て、それをベースにディフェンスラインに定めて Introduction で示し、論文全体で一丸となって守り抜くことを目指します。

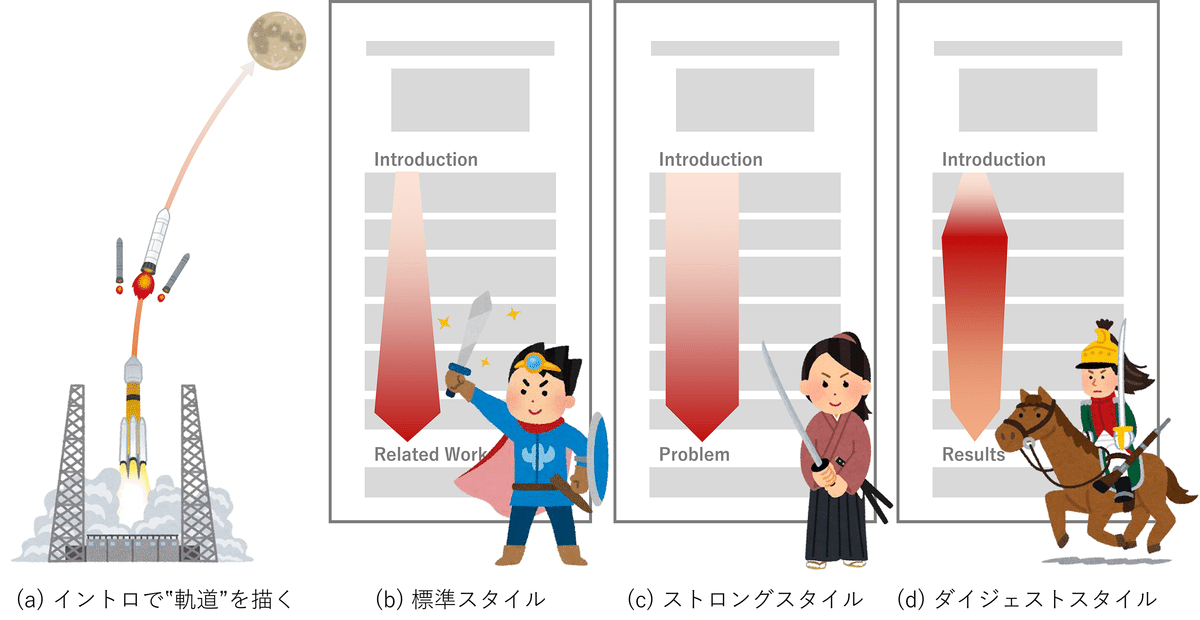

基本的なパラグラフ構成

標準スタイルでは、Introduction を概ね以下の流れで構成します。

1. 取り組むテーマや主題の宣言とその重要性の説明

2. その主題における研究動向の紹介

3. 先行研究を踏まえた問題提起と研究フォーカスの提示

4. 本研究での解決アイディアの概説("In this work/study, ..." で始まる)

5. 本研究による結果と貢献の主張

- Figure 1(ティーザー画像)を効果的に用いる

- Introduction において忘れてはいけないテクニックの 1 つとして、研究のコンセプトを Figure 1 として視覚的に提示することが挙げられます。

- このような図は、しばしばティーザー画像(teaser image)と呼ばれます。

- Figure 1 では、その研究で最も重要な結果を示すべきであり、それが何かは個々の研究によって異なります。

- 例えば、高速化がメインであれば、速度と精度の関係を既存手法と比較したプロット [Redmon & Farhadi 2018]。

- 結果の美しさや正確さが重要であれば出力画像の比較 [Kerbl et al. (SIGGRAPH 2023)]。

- 新たな問題の提唱であれば問題設定を示した図 [Taniai et al. (CVPR 2016)]。

- 理論体系の構築であればその体系を表した図や表などが考えられます。

- Introductionの冒頭を論文のテーマや主題を端的に示す言葉で始めることを心がけています。

- Key などの強い言葉はメリハリをもって使う

- 私は、Introductionで「key」という単語を好んで使用することが多いのですが、結構気を付けて使っています。

- この単語は短く印象的な響きを持つため、提案手法や主題に関連する場面に限定して一度だけ用いるようにしています。

【連載 伝わる論文】Title & Abstractの書き方

- 論文タイトルは、扱う問題や採用した技術やアプローチが端的にわかるよううなキーワードを含める。

- キーワードの選定では、検索のヒットしやすさ や 投稿先の読者層 を考慮する。

- Abstractの書き方

- 背景と動機(1~2文): 本研究が取り組むトピックの重要性を示す

- 問題提起(1~2文): 現在の課題や未解決の問題を簡潔に述べる

- 提案手法の概要(2~3文): どのようなアプローチで問題を解決するかを説明

- 主要な成果(2~3文): 定量的または定性的な結果を強調し、本研究の有効性を示す

- 結論とインパクト(1~2文): 本研究の意義や波及効果を示唆(省略することもあり)

【連載 伝わる論文】Related Workの書き方

- 目的意識なくこの章を書いてしまうと、単に査読者に怒られないためだけに存在する、専門的な読者にしか理解できない、さらにはその専門的読者にとっても学びが少ない、退屈な文章になりかねないからです。

-

そのような退屈な文章は、論文を読み進める読者の興味や意欲を削ぐことになり、論文全体に悪影響を及ぼすので、避けたいところです。

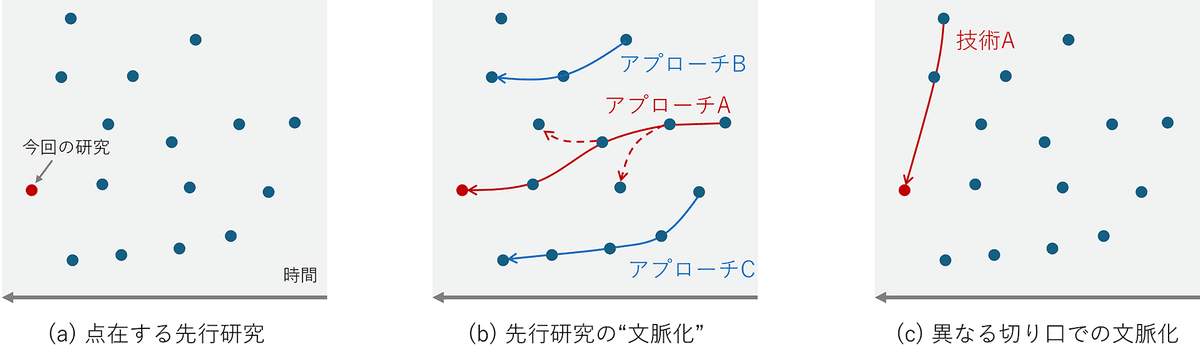

- 私の考えでは、この研究、あるいはこの著者ならではの視点に立った「先行研究の文脈化(contextualization)」と、その文脈における「研究の位置づけの明確化」だと思います。

- 「先行研究の文脈化」とは、今回の研究が扱うトピックや、フォーカスした問題、採用したアプローチなど、さまざまな切り口によって、これらの点在する先行研究を、著者独自の視点でいくつかの線として結びつけ、体系化することです。

- このように、既存研究をどのように俯瞰するかによって、著者独自のオリジナリティが生まれ、論文としての価値が付加されます。

-

難しい章ではあるものの、美しく体系的に整理された関連研究は、読者にとって価値のある内容になり、ときには専門的な査読者から賞賛を得ることもあります。

- 「研究の位置づけの明確化」とは、紡がれた先行研究の文脈の中で、① 今回の研究がどの文脈に位置するのか、② その文脈は他の文脈とどのように異なるのか、③ 一見異なる分野の研究がどのようにこの研究に関連するのか 等の事柄を明確にすることです。

- さらにわかりやすくするコツとして、1つ1つの研究をバラバラと時系列に紹介するのではなく、背景にある意図や問題意識を説明しながら既存研究をある程度の粒度でまとめ、話の節目を作りながら既存研究を整理していくことです。

このスペースを活用して、なぜ特定のアプローチと比較実験を行わなくてもよいのかを説明(言い訳)する場合もあります。

例えば、リアルタイム動作を研究フォーカスとしている場合、リアルタイム手法ではない研究事例の文脈に対して、これらは今回のフォーカスではないと言うことができるでしょう。

さらに、Related Workの最後で、これまでに議論した内容を包括的にまとめ、先行研究の文脈の中で今回の研究が占める位置を再度明確にすることで、この章の目的がさらに鮮明になるでしょう。

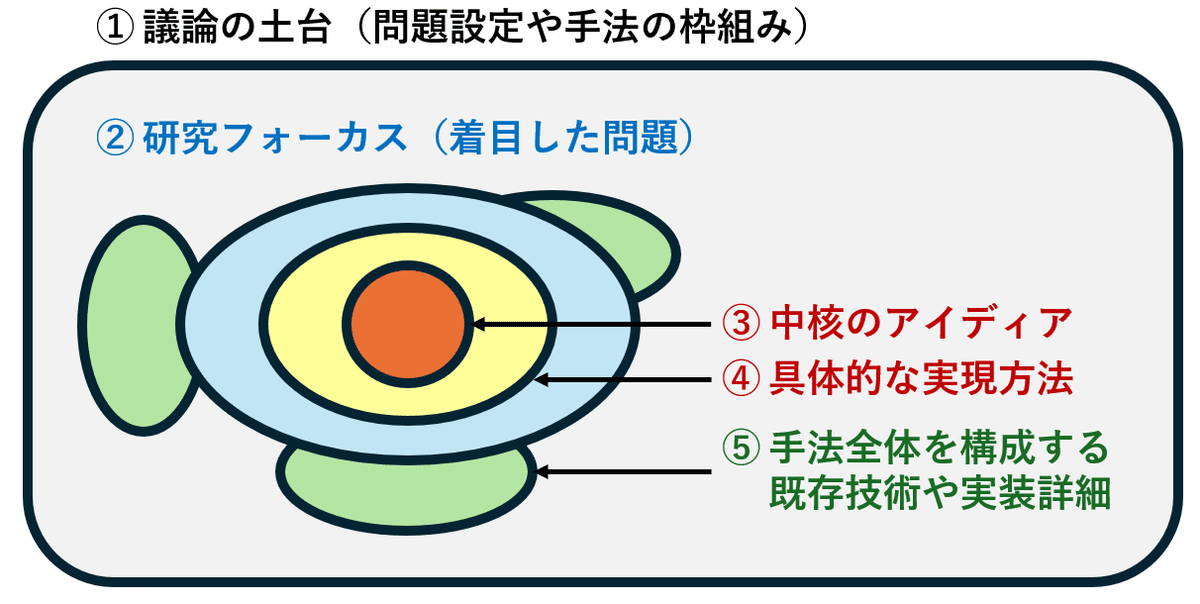

【連載 伝わる論文】Problem & Methodの書き方

手法説明で気を付けるべき10原則

- すべての説明が明瞭かつ正確であること

- 前提となる問題設定が明確であること

- Introductionで提起された問題にきちんとフォーカスしていること

- 提案手法の中核をなすアイディアの説明が明瞭なこと

- 提案手法を採用した意図や想定される原理が明確であること

- 提案手法の背景にある著者の思想や哲学が伝わること

- 手法の全体像と主要な流れが容易に把握できること

- 既存部分と提案部分の区別が明確であること

- 一貫した直観的な記号スタイル(notation)を使用していること

- 式に数学的な矛盾がないこと

【連載 伝わる論文】 Experimentsの書き方

Reference

- How to ML Paper - A brief Guide

- How to Read a Pape

- 【連載】「伝わる論文」を書くための心得:はじめに

- 松尾豊教授によるインターネットコラム『論文の書き方』『英語論文の書き方』は、私が学生の頃から存在する名著で、当時、大いに勉強させていただきました。

- 論文添削サービス Nature Scientific Editing からは、後々解説する「narrative flow」などに関する多くの有益なフィードバックを得ました。これが論文執筆作法を改めて学び直すきっかけとなりました。

- Adrian Wallwork 著『English for Writing Research Papers』(邦訳版として『ネイティブが教える 日本人研究者のための論文の書き方・アクセプト術』講談社)を読んだことで、文章の曖昧さを排除する表現方法についてさまざまな観点から学び、多大な影響を受けました。

- 梶野洸氏によるインターネットコラム『難関国際会議の壁』は、研究の文脈化などの重要な考え方を深める上で大いに参考になりました。