Hiroki Naganuma

動画

Pivot

- 【岡田教授の科学的に正しい筋トレ学】効果を最大化させる腹筋トレーニング/自重・マシン・バーベル・ダンベルの利点を活かす方法

-

【痩せるトレーニング3種目】全身の体脂肪を燃やす脚・背中・腕の自重トレ/トレーニングは限界まで追い込むべきなのか?/筋トレ×有酸素運動のバランス

- タンパク質 2x体重(kg) g 必要 -> 120-140g 必要

- 胸背中: 大きい筋肉から鍛える

-

睡眠

- 【初心者向け】初めてジムに行く人におすすめルーティン

- ジム行く前に炭水化物、タンパク質を取る

- トレーニング中に、アミノ酸とって筋肉の分解を抑える

- トレーニング後に、炭水化物もとる

- トレーニング後に、たんぱく質もとる

- 【筋トレ初心者向け】このジムルーティンで効率良くトレーニング!

- 【初心者向け】ジムでの全身引き締めトレーニング!

- 【ジム】初心者がやるべきおすすめの種目が決まりました

- 初めてジムに行く方はこれを見てください【初心者必見】

Documents

スケジュール

- 火曜: 上半身

- 木曜: 下半身

- 土曜: 体幹

筋トレ実践の基礎知識

インターバル

各トレーニングメニューは目的によっても変わりますが、まずは10回程度を、インターバルを挟んで2~3セット行います。インターバルは目的に応じ、以下を目安としてください。 負荷は筋力などによって異なりますが、10回の動作で「キツイ」と感じるくらいが適切。

- 筋持久力の向上 / 30~45秒

- 筋肉の肥大化 / 1~2分

- 筋力アップ / 3~4分

運動中の栄養素

運動中は、BCAA(分岐鎖アミノ酸)やEAA(必須アミノ酸)を取るようにしましょう。BCAAは必須アミノ酸の内、3種類の「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」で、糖質と同じくトレーニング時のエネルギー源として活用されます。またEAAは必須アミノ酸の、9種類が全て入っています。しかし、人間の体内では合成できないため、食事やサプリメントなどでの補給がおすすめです。

- BCAA

スポーツジムなどでは、トレーニング中にシェイカーで作られたカラフルなドリンクを飲んでいる人も見かけます。その多くは、おそらく「BCAA」を溶かして作られたドリンクであると予想できます。BCAAは摂取するとすぐにエネルギーとして使われるため、筋肉の分解を防ぐことができ、筋肉づくりの効果を高めるのです。

運動後の栄養素

そして筋トレ後は、トレーニングメニューで失われた栄養素を、積極的に補給しましょう。特に「たんぱく質」「糖質」「アミノ酸」です。特にたんぱく質は筋肉を成長させる上で欠かせません。食事だけで十分に摂取できない場合は、プロテインを活用するのもおすすめです。

筋トレ初心者が知っておくべきポイント

- 筋トレ前後にストレッチをする / 筋トレ後のストレッチには、筋肉の疲労回復や緊張した心身をリラックスさせる役割がある

- 鍛える目的や部位を把握する

- 負荷をかけすぎないようにする / 筋トレ初心者は、簡単なトレーニングメニューで10~20回を3セット程度から始め、1回の筋トレは30分程度

- 筋肉を休ませる / 筋肉の修復には48時間程度かかると言われています。そのため、筋トレ初心者は毎日筋トレをするのではなく、週3回程度から始める

- バランスの良い食事を摂る

- 短時間で集中して取り組む

初心者におすすめの筋トレメニュー

- ドローイング / インナーマッスルを気軽に鍛えられる

- クランチ(腹筋) / お腹の筋肉を鍛えられる

- フロントブリッジ(プランク)/ 腹横筋や太もものインナーマッスルを鍛える / お腹周りやお尻を鍛えられる

- プッシュアップ(腕立て伏せ)/ 上腕三頭筋や大胸筋を鍛える / 胸や腕だけではなく、背中まで鍛えられる筋トレ

- ヒップリフト / 大臀筋やインナーマッスルを鍛えるトレーニングです。ヒップアップ効果や姿勢の改善

- スクワット / 大腿四頭筋やハムストリングスを鍛える (下半身には全身の筋肉量のおよそ3分の2が集まっていると言われているため、下半身の筋肉を鍛えることで、効率的に基礎代謝をアップできる)

- ランジ / 大臀筋や大腿四頭筋、ハムストリングに刺激を与えます。体幹も鍛えられるため、姿勢改善も期待できる

- このサイトに動画がある

| 番号 | 種目 | セット数 | 手順 |

|---|---|---|---|

| 1 | プッシュアップ(腕立て伏せ) | 10回×3セット | 1. うつ伏せになり、手幅を肩幅より少し広めに取る。 2. 両足はくっ付かない程度に開き、爪先で床を捉える。 3. 肘を曲げながら胴体をゆっくりと下げる。 4. 息を吐きながらゆっくりと肘を伸ばして胴体を上げる。 |

| 2 | クランチ(腹筋) | 10回×3セット | 1. 仰向けに寝転がり、太ももが床と垂直になるように足を挙げる。 2. 両手を頭の後ろで組み、肩は床から少し浮かせる。 3. 息を吐きながら、上体を丸め込むイメージで頭を膝に近づける。 4. 息を吸いながらゆっくりと元の位置に戻す。 |

| 3 | ヒップリフト | 15回×3セット | 1. 仰向けになり、膝を90度に曲げる。 2. 腕は体側に沿わせておき、手のひらを軽く開く。 3. お尻を上げ、肩から膝が一直線になるまで静止。 4. ゆっくりとお尻を下げる。 |

| 4 | プランク(フロントブリッジ) | 30秒~1分×1セット | 1. うつ伏せの状態から、腕を肩幅程度に広げ肘を着き、上体を起こす。 2. つま先を立てて下半身を浮かせる。 3. 足から首筋までが一直線になるまでキープ。 |

| 5 | スクワット | 15回×3セット | 1. 足を肩幅程度に開き、足先は進行方向に向ける。 2. お尻を軽く突き出す。 3. 膝を曲げお尻を下げながら、ゆっくりと状態を沈ませる。 4. 太ももと床が並行になる位置までお尻を下げたら停止。 5. 素早く2のポジションに戻す。 |

- このサイトに解説がある

10回×3セットを目標に繰り返す

筋トレが及ぼす効果

- メンタルが強くなった(前向きになった)

- 継続癖がつく

- 定期的に運動する機会になる

- 生活リズムが整う

- 食事内容を気にせず食べれる

筋トレ関連アプリ

- 自宅トレーニング

- MY BODY MAKE

- adidas Training

- Gohobee

- トレーニング・クロニクル

挫折する理由は大きく2つ

- 1つは行動を起こすエネルギーとなるモチベーションの問題です。

いずれも効果が明確に現れるまでには1カ月は要します。ですから、それまでは、6回しかできなかった運動が8回できるようになった、筋肉痛が出なくなった、階段を上るのが少し楽に感じるようになった、といった小さな変化を実感しながら継続するのがいいでしょう。

- 1つの問題は、日常生活と筋トレとのギャップが大きいことにあります。

ギャップが大きいほど、トレーニング刺激が過度な疲労を招き、筋肉や関節の炎症が蓄積してケガ(スポーツ障害)をしやすくなります。過度な刺激は心のストレスともなり、意欲を低下させてしまうことにもなります。

一次的効果

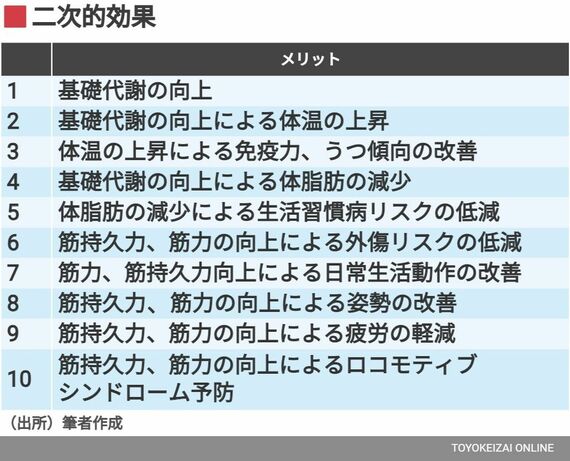

二次的時効果

Misc

- 反り腰や猫背の原因。お尻の筋肉を伸ばして腰痛ストレッチ

- 片方の足を90度に曲げた状態で椅子や台に乗せ、そのまま前屈します。片足ずつ各20秒×3セットを目安に、足を曲げているほうのお尻の筋肉が伸びているのを感じながら行うのがポイントです。

Reference

- 【これで諦めない】筋トレ初心者に向けたトレーニング完全マニュアル

- 筋トレは疲れたエンジニアを救うのか

- エンジニアに筋トレが及ぼす作用 #techtekt Advent Calendar 2021

- 【全エンジニアに伝えたい】筋トレとプログラミングの5つの共通点

- [筋トレのすゝめ] プログラミングばっかりしていて、運動不足のエンジニアを撲滅したい

- 筋トレ初心者は何から始める?基本的な服装や自宅でできるメニューを紹介

- 初めての筋トレ

- 【筋トレを始める方へ】初心者が最初にやるべきこと&トレーニングを徹底ガイド

- 筋トレ初心者は何から始めるべき?効果的なメニューの組み方を覚えようhttps://coconala.com/magazine/16095

- 【筋トレ初心者向け】効果的なトレーニング方法と筋トレメニューを紹介

- まずは週1回でOK!「挫折しない」筋トレの始め方

- 【自宅筋トレメニュー】初心者が家で手軽にできるおすすめ種目5選!

- エンジニアのための筋トレガイド: 健康とパフォーマンス向上のステップバイステップ